-

tempo di lettura: 22 min

Puntuale, così come arriva ogni estate, si riprende a parlare degli scavi di Stabia, di valorizzazione dell'area di Varano, di recupero delle zone che oggi chiamiamo archeologiche ma che prima erano campagne con masserie, agrumeti, pagliai e anche antichi muri sparsi e diroccati, compreso pezzi di affreschi, esposti alle intemperie e poi andati a distruzione definitiva.

Si tratta di un annoso problema che non si può risolvere, almeno per ora, nella misura in cui sarebbe auspicabile, cioè acquisizione di tutta l'area della collina da recintare (come Pompei) e procedere ad un'opera di restauro completo, sensibilizzazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

La soluzione ideale sarebbe, dunque, quella di recintare tutta l'area, come fu fatto a Pompei, procedere allo sgombro delle abitazioni (trovare soluzioni per gli "esodati", come si potrebbero chiamare oggi), requisire case e terreni da utilizzare per uffici ed altri servizi, come laboratori, musei, spazi verdi, ristoranti, bar, case-alloggio per studiosi e studenti italiani e stranieri, uffici turistici, parcheggi, strade interne, ecc. Per fare ciò, e sarebbe molto bello e interessante, dovrebbero essere demolite, o requisite centinaia di case, alberghi, ristoranti, pastifici, strutture commerciali e aziende che già operano nell'area archeologica che comprende anche Gragnano (lasciata parzialmente e virtualmente fuori perché tagliata dalla moderna "Passeggiata Archeologica". Occorrerebbero, per farla breve, centinaia di miliardi di euro. Sarebbe possibile oggi, una operazione di tale portata?

Se fosse realizzabile ora, saremmo felici, perché, alla stregua di altri complessi archeologici che già godono fama mondiale, anche Stabia, avendone le caratteristiche, e la "pregiata materia prima" potrebbe assurgere a livelli di prestigio internazionale.

Per Pompei però fu facile circoscriverne i confini, perché l'area archeologica era in una vallata semideserta e polverosa (interessante la storia di Bartolo Longo e del Santuario).

Se non si può fare ciò, almeno per ora, perché sembra impossibile "epurare" una intera popolazione che risiede nella zona da decenni considerando che molte famiglie hanno ereditato la casa da bisnonni, nonni e genitori ed è perlomeno fazioso e fuorviante parlare sempre e unicamente di abusivismo edilizio e di colate di cemento), per far posto ad un ipotizzabile complesso di strutture, a volte anche piccolissime, completamente sparse e disarticolate.

Su queste stesse aree si stanno ipotizzando zone "rosse" e zone "gialle", cioè quelle a rischio demolizioni e quelle parzialmente "salvabili", che noi, sulla base delle poche indicazioni raccolte, perché mancano notizie ufficiali, abbiamo cercato di ricostruire autonomamente, perciò senza alcun valore, una planimetria con lo scopo di offrire solo una visione grafica e quindi priva di qualsiasi contenuto essenziale e non soggetto ad arbitrarie interpretazioni e valutazioni. Quindi, in base alle "carte", nessun ampio intervento è obiettivamente possibile, in tempi anche relativamente brevi, e le ipotesi che si avanzano, da più parti, sono frutto di cervellotiche e quasi strumentali personali prese di posizione che avrebbero solo l'obiettivo di danneggiare gratuitamente, moralmente e materialmente migliaia di cittadini mantenendoli sotto pressione psicologica.

Riparlando delle zone "rosse" e "gialle", rimaniamo sorpresi dalle sortite del consigliere comunale dell'UDC, architetto Eduardo Melisse il quale ha suggerito l'idea di procedere ad un rilevamento della zona attraverso l'impiego del georadar, strumento che consente di avere - dice Melisse - una radiografia del sottosuolo fino a 12 metri di profondità, al fine di verificare se queste case sono state realizzate su reperti archeologici o meno.

"Qualora una abitazione insiste su un bene archeologico - conclude l'architetto Melisse - onestamente la casa va demolita".

Ora, si dovrebbe sapere che un vasto territorio, con Varano e Gragnano (in cui ricade la metà del patrimonio archeologico dopo la costruzione della nuova strada), fu sepolto sotto una coltre di cenere e lapillo che solo in qualche parte (secondo la direzione dei venti) raggiunse circa i tre metri di altezza. Per cui viene da porsi una domanda: Che cosa si vuole cercare ora? Una città sannitica?, una città etrusca? o greca o romana che, comunque risulterebbe distrutta almeno come impianto urbano. O cerchiamo una seconda leggendaria Atlantide magari sprofondata in epoche remote?.

Comunque, che senso avrebbe utilizzare un georadar che, in caso positivo dopo aver individuato anche un vano, un piccolo rudere, si butterebbero giù case, poniamo distanti l'una dall'altra, 200, 150 metri e magari una terza casa da demolire a 500 metri, e così via... allargandosi fino al cosiddetto "Varano 2" che rientra nell'area. Così facendo, si creerebbe un parco archeologico? Si pensa in tal modo di strapazzare i turisti da un muro all'altro? Da una colonna all'altra, da un pezzo di qualche arco ad un altro rudere? E poi, chi ci guadagnerebbe? Perderemmo visitatori appena recuperati che farebbero una cattiva propaganda a Stabia.

Ma poi, chi valuterebbe l'importanza di un rudere, decidendo se abbatterlo o salvarlo? Si è a conoscenza che anche un rudere, apparentemente, di scarso valore, potrebbe costituire un anello di congiungimento di periodi storici?

A questo punto va detto che già nell'Ottocento, accanto a vecchissime case coloniche, sorsero altre masserie, edifici più grandi, ancora oggi esistenti, con vigneti, allevamenti di bestiame e prodotti della terra destinati a mercati anche lontani.

Purtroppo, c'è tanta disinformazione e nessuno, o quasi, sa, o non "vuole sapere" che le planimetrie che vengono continuamente riproposte, appartengono ad importanti edifici, già scavati dai Borboni nella seconda metà del 1700 poi parzialmente ricoperti, dopo averne accuratamente disegnato le piante e col tempo, completamente abbandonati, sia a Varano, sia a Gragnano. Senza contare che "mostruose" frane, alluvioni e scoscendimenti, nei passati secoli buttarono giù "case, chiese, territori interi...".

Vediamo brevemente, intanto, le notizie che ci sono state tramandate", da un tecnico serio e coscienzioso che, per trovarne di simili oggi bisognerebbe girare col proverbiale lanternino. Parliamo di Michele Ruggiero, primo direttore degli Scavi che, tra l'altro dice: "Gli scavi di Gragnano (Stabia) ebbero cominciamento il dì 7 giugno 1749 con sei uomini ed un capo maestro nelle vicinanze del Ponte di S. Marco, dove in quel giorno medesimo s'incontrarono due vasi grandi e due piccoli di bronzo...", ecc., (Ruggiero). A Stabia, "si scavò per ventidue anni: quattordici dal 1749 al '62 ed otto dal 75 all'82, ma come portava la condizione del tempo e la qualità degli uomini che ne ebbero le prime cure - aggiunge il Ruggiero - piuttosto ad uso dei cercatori di antichità che di studiosi d'arte e di archeologia".

In questo libro che è di fondamentale importanza per la trattazione di ogni argomento relativo all'archeologia stabiana, che interessava tutta la collina, viene illustrata la situazione della seconda metà del Settecento, che, salvo trasformazioni nel tempo (che poi riguardano la crescita "fisiologica" di tutti i quartieri, perché è chiaro in mancanza della redazione tempestiva di strumenti urbanistici (parleremo a parte del "Piano Casa", è stata fatale l'esplosione dell'edilizia un po' ovunque, come l'Annunziatella, Ponte Persica, Via Schito, ecc., sono le stesse di oggi (ma quante persone, che oggi si accaniscono a parlare di archeologia, hanno letto il libro?).

La storia degli Scavi di Stabia, come si può notare, è lunga 250 anni, se non di più, redatta sulla base di documenti e "carte antiche" dal primo storico, e direttore degli scavi, Michele Ruggiero, che fa una circostanziata descrizione nel suo libro "Degli scavi di Stabia dal 1749 al 1782", volume di circa 400 pagine con le planimetrie delle 19 ville riportate alla luce, nonché centinaia di edifici più piccoli. Si scavava, in quel tempo, per ordine di Carlo III, si esplorava, si toglievano dalle pareti gli affreschi "migliori", per il museo reale, si distruggeva il resto per evitare illeciti traffici tra mercanti di oggetti di arte di Napoli e di Roma. Così, salvate molte cose, come affreschi, marmi, mosaici e suppellettili di qualche interesse, spesso dopo decisioni prese da un semplice capo mastro, il resto, ritenuto di "nessuna importanza", veniva distrutto o risotterrato. Muri, oggetti di svariata natura, tuttavia, riaffioravano in parte nel corso dei secoli a causa di smottamenti, eventi alluvionali, frane, per il lavoro di semine, piantagioni di alberi e lavoro dei campi. E' stato curioso notare che molti coloni, hanno realizzato sin dall'Ottocento case e masserie, ancora esistenti, anche se spesso modificate per diverse esigenze, in mezzo ad una selva di vigneti e agrumeti, tra campi di fave e di piselli, installando cellai e cisterne nei calidari e nei frigidari delle antiche ville.

Fino agli anni Cinquanta - Sessanta, l'archeologia, tranne Pompei ed Ercolano, abbastanza note perché offrivano, a portata di mano, stupendi esempi dell'architettura e della pittura antica, era ignorata e intorno a quel che c'era regnava un colpevole disinteresse soprattutto da parte degli eruditi del tempo, degli studiosi e dei politici. Ma si sa, a pochi lustri dalla fine della guerra, la gente doveva procurarsi una casa, un lavoro, ma doveva soprattutto procurarsi il "pane quotidiano", cose che i giovani, ma innanzitutto i nuovi intellettuali, ignorano e si trastullano intorno a cose che, pure avendo la loro importanza, non possono vantare preminenze. E' la moderna concezione del vivere di rendita, si è ormai abituati all'assistenzialismo e al mecenatismo statale che poi, direttamente o indirettamente paga la collettività.

Allora ecco che, con l'abbondanza di soldi, sono arrivati abusi e soprusi oggetto di inchieste e indagini della magistratura. Ma, non è tutto, sono state create vaste soprintendenze, nominati manager, commissari (e la tanto decantata autonomia?), dirigenti superpagati, sarebbero stati concessi appalti, non sempre secondo modalità di legge, sarebbero stati impegnati decine di milioni di euro per ricerche e produzione di prodotti ortofrutticoli e ortoflorofrutticoli mentre antiche dimore cadevano a pezzi per mancate opere di ricostruzione e restauri conservativi, sarebbero stati distratti fondi per la stampa di costosissime pubblicazioni spendendo decine di milioni tra vecchie lire ed euro in particolare per gli scavi stabiani, sono stati organizzati viaggi in Italia e all'estero, con mostre itineranti per invogliare, in sostanza, altri turisti a visitare soprattutto gli scavi di Pompei.

E' doveroso, dire, però, che grazie all'opera di appassionati e qualificati archeologi, come i direttori, funzionari e maestranze degli scavi dell'area vesuviana, anche se con il loro limitato potere, molto si va salvando anche se molto a rilento e su molti fatti indaga la procura. E' naturale, ci viene di immaginare, che anche Alessandro Dumas, direttore per qualche tempo degli scavi di Pompei, di fronte a tanto scempio si sarebbe certamente rammaricato. Si spiega così, che i francesi, che già nel passato tanto hanno fatto per l'archeologia vesuviana, valutando gli scandalistici echi internazionali, hanno ritenuto opportuno avanzare le loro riserve su nuovi interventi a Pompei scavi. Comunque, andiamo avanti.

Ciò che stiamo dicendo oggi, all'inizio di questo torrido mese di luglio del 2012, lo ripetiamo da decenni. Abbiamo iniziato, per conto nostro, avendone la necessaria competenza, la divulgazione degli Scavi di Stabia nell'ormai lontano 1960 sulle pagine dell'Osservatore Romano (eravamo il più giovane collaboratore del prestigioso giornale), con edizioni tradotte anche in più lingue e su altri grandi giornali. Che cosa abbiamo sostenuto (e, visto come vanno avanti le cose), sosteniamo, ancora oggi, che esistono almeno due grandi ville che si distinguono per le originali soluzioni architettoniche e per pitture e affreschi di straordinaria importanza, situate lungo il ciglio del pianoro di Varano.

Abbiamo detto (e ripetiamo): "Perché non valorizzare ora ciò che già abbiamo, che è moltissimo, senza ricorrere continuamente a proposte bislacche che hanno lo scopo di "lasciare le cose, così come stanno", almeno da un quarantennio"? E' questo l'ennesimo tentativo per procrastinare all'infinito possibili soluzioni? Si vuole tentare, in tal modo di dare il solito "contentino" a quanti si agitano, di tanto in tanto chiedendo la valorizzazione degli scavi senza sapere neanche di che cosa parlano?

Ciò che diciamo ora, lo ripetiamo da sempre: Si potrebbero creare due settori (non ricongiungibili, considerata la distanza tra i due più interessanti complessi): Scavo Villa Arianna con accesso (a valle) dal Poligono di Tiro, e dalla passeggiata archeologica; stessa cosa per il complesso di "Villa S. Marco, accesso (a valle da Via Grotta S. Biagio (della quale abbiamo già parlato ma continueremo a parlarne per la sua importantissima funzione storica) o altra strada) e dalla Passeggiata Archeolgica.

Già, perché pochi sanno che dalla ripresa degli scavi iniziati nel gennaio del 1950 dal preside D'Orsi, l'unico benefattore dell'archeologia stabiana, che con passione, sacrificio e competenza, ha portato avanti il suo progetto, anche come primo presidente del Comitato per gli Scavi di Stabia, polemizzando spesso anche con la soprintendenza sul modo di procedere nel lavoro (e nessuno, sia chiaro, ha saputo fare meglio dopo di lui e fino ad oggi), perché, in realtà, pochissimo è stato fatto proprio per la mancanza di un serio e obiettivo programma di valorizzazione del complesso che, comunque, non avrebbe dovuto farlo il D'Orsi.

Oggi la Soprintendenza fa gli interventi di sua competenza, insieme con quella di Napoli, come una volta. Il Comitato degli Scavi di Stabia (fondato dal preside D'Orsi), che non ha oggi in sostanza alcun potere, è presieduto da Antonio Ferrara, competente e volenteroso, che però non può fare ciò che vorrebbe fare: contribuire a realizzare il parco archeologico e magari il museo nella reggia. Certamente Ferrara non ha bisogno di alcun consiglio, ma noi allargheremmo innanzitutto il "comitato" invitando professionisti, cultori dell'arte, studenti, ma soprattutto gente pratica, capace di procurarsi, con la massima trasparenza, i necessari finanziamenti (come fanno i grandi complessi storico-artistici italiani), senza attendere la manna dal cielo. Ormai i bei tempi per molti sono finiti! Poi, non dimentichiamo, oggi esistono ancora "pettegolismi" e "gelosismi", come dicevano i Borbone, che ostacolano o boicottano ogni iniziativa degna di rilievo.

Anche perché, secondo voci attendibili, nasce l'Associazione "Amici di Stabia Archeologica" , che a tempo debito chiederà il patrocinio del Sindaco, con l'intenzione di denunciare tutti gli abusi, reali o presunti, i traccheggiamenti, la distrazione eventuale di fondi, per dare una spinta decisiva e puntare su realistici obiettivi anche per porre un freno a tante iniziative che vogliono distrarre i cittadini e lasciar passare inutilmente preziosi anni.

E ora qualche accenno al passato.

Chiarito ancora una volta, che tutto il sottosuolo della provincia partenopea, e particolarmente dell'area vesuviana, è pieno di reperti archeologici (e quindi per ogni reperto archeologico come un muro con un affresco malandato o una colonna magari dirupata non si può pretendere la creazione di un "sito archeologico" con tutto ciò che comporta), precisiamo che, senza leggere questo interessantissimo volume, ricco di migliaia di notizie e di centinaia di tavole planimetriche e particolari decorativi, riteniamo impossibile, sia per serietà, sia per competenza, parlare degli scavi e azzardare proposte, considerando che nell'arco di oltre due secoli e mezzo, la gran parte del patrimonio archeologico è andata perduto e sono solo valorizzabili e suscettibili di sviluppo, secondo noi, almeno le due colossali e splendide ville ubicate quasi sul ciglio della collina prospiciente il Vesuvio e il Golfo di Napoli (vedi anche Antonio Ziino, Prospettive Archeologiche, Pompei, 1966, con prefazione del soprintendente prof. Alfonso de Franciscis); la prima villa cosiddetta di Arianna, è poco distante dalla vecchia strada vicinale Varano, e la seconda, a circa un chilometro di distanza, in località S. Marco, così chiamata perché esisteva la settecentesca chiesetta di S. Marco (oggi dedicata a S. Anna, indicata sulla pianta del Ruggiero), con sulla facciata la lapide marmorea del 1700 sul diritto di asilo, firmata dal ministro Tanucci). E' da notare che il tutto era disseminato in una vasta pianura con qualche sporadico punto di riferimento che poteva essere appunto la predetta chiesetta o qualche ponte realizzato su antichi rivoli (ne abbiamo parlato anche su questo Sito).

Se no, perché non si è in grado di affrontare una situazione di tali dimensioni ricorrendo solo a piccoli e disarticolati interventi, allora diciamo a chi di dovere trovate altre soluzione e lasciate vivere in pace quanti hanno trovato soluzioni per conto proprio senza arrecare danni al prossimo.

Intanto, va ripetuto, che la zona degli scavi è stata completamente abbandonata per decenni: ricordiamo che molti affreschi sparsi in aperta campagna, coperti solo da una lamiera, sono andati perduti, come perduti sono andati marmi delle piscine, strutture architettoniche, filari di caratteristici archi capovolti, il famoso colonnato spiraliforme "orgoglio" del preside D'Orsi, e una enorme quantità di muri e reperti vari finiti sotto i cingoli delle pale meccaniche utilizzate per l'estrazione del lapillo previa autorizzazione delle soprintendenze (!), compreso la gran parte del muro in opus reticulatum nelle vicinanze del Ponte S. Marco, che costeggia l'antica strada Nuceria -_Stabiae - Surrentum, anche da noi numerose volte descritta qui. Ma non è certamente tutto. Quando fu costruita la "strada archeologica" non si esitò a percorrere parte dell'antico tracciato romano che, ovviamente andò distrutto. Altri tratti di muri romani, delimitazioni di viottoli e un acquedotto antico andarono distrutti per far spazio alla nuova galleria.

In vari periodi, diversi spazi sono stati adibiti a "scasso di auto", pascoli di animali, campi per ospitare terremotati, ecc.

Ormai, come abbiamo detto centinaia di volte, Stabia non riesce a decollare per una serie di motivi che vanno ricercati soprattutto in anni di incuria, disinteresse, disinformazione, non solo da parte di amministratori che si sono succeduti nell'arco degli ultimi quarant'anni, ma anche da parte di gente che é apparsa sempre distratta nei confronti del vasto patrimonio archeologico stabiano, esprimendo spesso giudizi di sconcertante superficialità, soprattutto quando ha affermato, e continua ad affermare, che é necessario continuare lo scavo per riportare alla luce altre ville, senza pensare che prima bisogna restaurare le ville già riportate alla luce che sono costruzioni immense, iniziando, quindi, effettivamente una concreta opera di sensibilizzazione e valorizzazione, e poi, certamente, continuare lo scavo. Non a caso i vecchi archeologi dicevano che prima di scavare era necessario restaurare ciò che già era alla luce.

Per avere almeno una idea, di come sono andate, e vanno le cose, é bene citare qualche dato molto significativo, e fare perciò qualche considerazione sulla base di elementi probanti e non sulle solite chiacchiere e notizie errate (che sono da considerare le vere "responsabili" del mancato decollo dell'antica Città). Dopo il grande lavoro del preside D'Orsi, che, superando ostacoli e difficoltà (che solo i cronisti del tempo ricordano), riuscì a riportare alla luce parti di almeno due complessi residenziali sul poggio di Varano, su di un'area di circa 15 mila metri quadrati, allestendo nel contempo anche l'Antiquarium (poi diventato statale con tutti i benefici di legge), mancò un vero interesse per l'archeologia stabiana, proprio mentre le consorelle vittime della medesima sorte, assurgevano a ruoli sempre più importanti.

Per Stabiae é significativo il giudizio di uno dei più noti archeologi, già soprintendente, professor Alfonso De Franciscis: " Stabia, egli ci ha detto, ha una funzione importantissima perchè essa é l'unica che presenta un tipo di architettura, un tipo di pittura parietale e un modo di vivere, che le altre città seppellite dal Vesuvio non ci fanno conoscere". Altrettanto lusinghiero il giudizio di un altro grande studioso: il professor Giulio Carlo Argan, che, nel corso di una visita all'Antiquarium Stabiano, ebbe a dire, tra l'altro, "Qui c'é la più bella raccolta di pittura romana esistente al mondo...". Ma attualmente è chiuso...per inagibilità...Ricordiamo che il vecchio Museo istituito da D'Orsi, costituiva comunque un punto di riferimento per appassionati e studiosi. Un museo appositamente costruito al Rione S. Marco fu poi adibito a scuola elementare, noi da anni, proponiamo di destinare Villa Gabola a Museo (già negli anni Settanta l'allora sindaco Flavio di Martino, che riuscì ad acquisire la Villa, era orientato ad istituirvi il museo stabiano).

Comunque, è bene ricordarlo sempre che oggi, più che mai, l'uso di strutture pubbliche deve essere concesso solo con fitti e contributi da parte di chi ne fa richiesta.

Chi ha scialacquato da anni, con denaro pubblico, ora deve convincersi che l'abitudine di farsi "belli" a scapito degli altri è finita, anzi pensiamo, sia definitivamente finita!

E qui occorre riportare - per trarre opportune valutazioni - qualche dato statistico facendo il raffronto con Pompei perché, va detto che si tratta del più grande monumento archeologico all'aperto esistente al mondo, di età preromana e romana, che costituisce un unicum, con le sue case, i suoi negozi, le palestre, le pitture che ci consentono di studiare gli usi e i costumi di quel lungo periodo.

Per renderci meglio conto della mancata attuazione di una politica di sviluppo degli Scavi di Stabia, da parte soprattutto delle competenti autorità amministrative locali, va rilevato che, per sintetizzare il discorso, notiamo che nel 1965, i visitatori a Pompei erano 802.414; ad Ercolano si contavano 66.435 visitatori e a Stabia solo 2.670; nel 1975 il numero dei visitatori a Pompei era di 900.894; ad Ercolano di 79.866 e Stabia 3.820. Dieci anni dopo, cioé nel 1985, si contavano 1. 309.163 di visitatori a Pompei, 176.089 ad Ercolano e 3.430 a Stabia. Nel 1995 abbiamo 1. 785.219 visitatori a Pompei, 209.641 ad Ercolano e 3.879 a Stabia.

Per evitare di annoiare il lettore, continuando a riportare dati, periodici, diciamo che nel 2000 si registrano 2.165.739 visitatori a Pompei, 250.000 ad Ercolano e le solite poche migliaia a Stabia, che, peraltro, dal 2000 al 2007 non sono stati forniti i dati riguardanti Stabia, per motivi che non conosciamo, ma sembra, a causa di lavori di restauro. Nel 2008 si contano 2. 253.633 visitatori a Pompei, 264.036 visitatori ad Ercolano e 30.776 a Stabia; nel 2011 si registrano 2.352.189 visitatori a Pompei, 307.941 ad Ercolano e 32.669 Stabia. Segnaliamo che i dati riportati sono stati raccolti non senza difficoltà.

Le cifre sono eloquenti e non si prestato ad interpretazioni arbitrarie.

Ora viene spontanea una domanda: che cosa è stato fatto almeno negli ultimi trenta anni visto che nessun progresso è stato ottenuto? E i soldi spesi? Sarebbe interessante una risposta!

Ciò è perché Stabia rimane ad essere pressoché sconosciuta sia a livello locale sia nazionale ed internazionale. Come si può notare i numeri sono eloquenti e non hanno bisogno di commenti.

Pompei ed Ercolano sono entrate da tempo in importanti circuiti turistici italiani e internazionali. Poi bisogna aggiungere che Castellammare di Stabia con i suoi scavi archeologici, che presentano singolarità non riscontrabili in altre aree archeologiche, dovrà studiare itinerari propri perché le agenzie di viaggi portano i turisti ad Ercolano, a Pompei e poi, per mancanza di tempo, certamente non potranno mai venire a Stabia (ecco perché da Pompei i turisti vanno subito a Sorrento e a Capri). Ignorare questo, significa veramente danneggiare ulteriormente la nostra area archeologica.

A questo punto al cronista che scrive, viene un dubbio, che, visto i dati, appare legittimo: A chi giova mantenere gli scavi stabiani in uno stato negletto e, probabilmente, senza futuro?

-----------------------

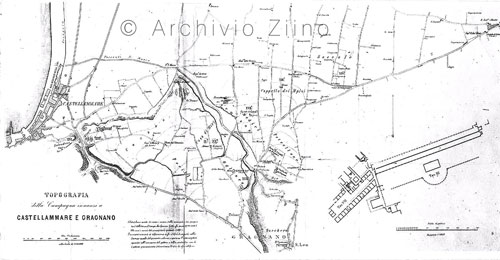

FOTO ARCHIVIO ZIINO -Foto n° 1 - Pianta della zona di Varano - con l'indicazione degli edifici scavati dai Borbone (senati con i numeri romani, in rosso;

Foto n° 2 - Rielaborazione (studio Ziino) planimetria di Varano - Gragnano con le indicazioni delle zone rosse e gialle (secondo noi , in futuro, dovrebbe essere interessata tutta la fascia colorata in rosa); Foto n° tre- ruspe in azione per la rimozione del lapillo autorizzata dalla soprintendenza (molti reperti finirono sotto i cingoli delle pale meccaniche); Foto n° 4 - cumuli di terreno nell'area archeologica completamente abbandonata specie dopo gli eventi sismici del 1980; Foto n° 5 - veduta parziale dell'area archeologica come si presenta oggi- Foto 1/bis - Pittura della villa romana con una scena del porto.

Il tecnico delle vespe vicino alle vittime della Tragedia del Faito. «Sono cose che ti segnano dentro. Contro i blucerchiati serviranno voglia di giocare a calcio e ritmo. Adorante? Qualche piccolo acciacco, vedremo se rischiarlo.»

-